en lambeaux

le blog de Martine Sonnet – ISSN : 2267-8735

en lambeaux

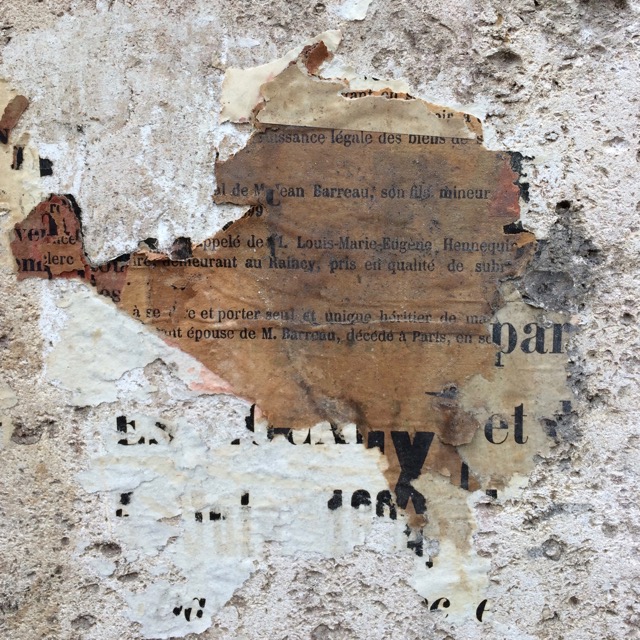

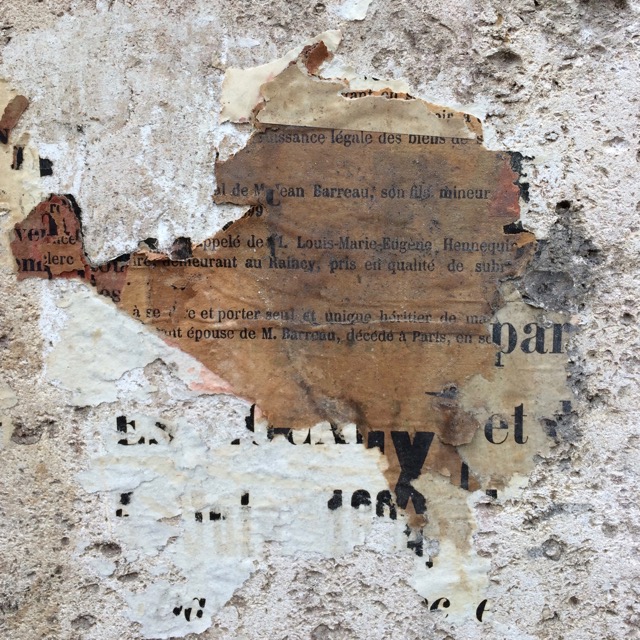

La nouveauté cette semaine c’est ce miroir, tendu aux alouettes, aux pigeons, aux hérons et aux goélands parisiens, apparu du fait de la démolition complète de l’immeuble qui jouxtait le garage sur la rue du Cardinal Lemoine. Grand miroir, à coup sûr pas de dessus de lavabo, plutôt de dessus de buffet bas, destiné à élargir l’horizon d’une salle de séjour à peine plus large que la surface ne réfléchissant ce jeudi matin que le gris du ciel. A l’étage du dessous, trois lés de papier peint avaient suffi à tapisser la même pièce, hauteurs soigneusement découpées dans un rouleau unique, dépense amoindrie encore par le choix d’un décor à petits motifs facilitant les deux raccords. Du papier peint et pas du carrelage : mon hypothèse miroir au mur d’une salle de séjour et non d’une pièce d’eau s’en trouve confirmée, sans quoi bonjour les éclaboussures.

L’immeuble dont la démolition achevée révèle ce miroir, j’avais repéré de longue date qu’il allait y passer, malgré les jardinières restées pendues aux garde-corps de fenêtres du deuxième étage. Supports en attente de réapparition printanière de géraniums rentrés pour l’hiver qui ne trompaient plus personne. Lors de mon dernier passage, ne subsistait déjà que la moitié de l’édifice et un paravent pudique et anti-poussière dissimulait (mal) les mâchoires en pleine dévoration.

Mais c’est fini, place nette est faite. La petite bibliothèque nichée dans le mur a sauvé sa peau : jusqu’à quand ?

Je n’ai connu aucun de mes quatre grands-parents, tous disparus avant que j’arrive. Et je sais très peu de choses sur elles et eux, n’en ayant quasiment pas entendu parlé dans mon enfance même si ma dernière grand-mère a vécu jusqu’à l’été précédent l’automne de ma naissance. Lorsque j’ai découvert, dans l’usage professionnel que j’ai de ce genre de choses, que les Archives départementales de l’Orne avaient mis en ligne les registres d’état-civil jusqu’en 1902 ainsi que les recensements de population jusqu’en 1911, la curiosité m’a piquée d’y aller voir ce qu’il en était de mes aïeux. Moins dans une intention généalogique exhaustive que dans celle de simplement nommer celles et ceux dont je procède.

Je n’ai connu aucun de mes quatre grands-parents, tous disparus avant que j’arrive. Et je sais très peu de choses sur elles et eux, n’en ayant quasiment pas entendu parlé dans mon enfance même si ma dernière grand-mère a vécu jusqu’à l’été précédent l’automne de ma naissance. Lorsque j’ai découvert, dans l’usage professionnel que j’ai de ce genre de choses, que les Archives départementales de l’Orne avaient mis en ligne les registres d’état-civil jusqu’en 1902 ainsi que les recensements de population jusqu’en 1911, la curiosité m’a piquée d’y aller voir ce qu’il en était de mes aïeux. Moins dans une intention généalogique exhaustive que dans celle de simplement nommer celles et ceux dont je procède.

Bien m’en a pris, puisque si outre les deux noms de Morin (branche maternelle) et Sonnet (branche paternelle), les patronymes de mes deux grands-mères, Friloux (Marie Modeste) et Vannier (Marie Mouise Victorine) me disaient encore quelque chose, au-delà j’aborde le (petit tout petit) monde de mes ancêtres comme une terra incognita.

J’ai donc fait connaissance avec, par ordre d’entrée en scène en remontant le temps, du côté Morin, des Colin, Delangle, Chaignard, Libert, Leroy, Hubert, Rigoin, Lemarié et Mottier – et nous voilà au milieu du XVIIIe siècle. Du côté Sonnet, des Hardoin, Valet, Jourdan, Héroux, Bulot, Durand et Corvée – avec qui je n’arrive pour l’heure qu’au début du XIXe. Des noms plus exotiques, toutes proportions gardées, côté Sonnet que côté Morin, ceux-là me restant, à l’exception de Delangle, tous dans l’oreille puisque portés encore par des gens du pays alors que je n’ai jamais rencontré de Héroux ni de Bulot.

Celle de mes arrières grand-mère dont le nom me ravit, c’est Rose Valet, née en 1851, mariée en 1872 avec Jean Vannier, né en 1839. Tous événements ayant eu lieu à Céaucé où je suis née moi aussi. Rose Valet signe son acte de mariage quand son époux déclare ne pas savoir. Si j’emprunte un jour un pseudonyme, je crois que je m’appellerai Rose Valet.

Celui de mes arrières grands-pères que je plains sincèrement, c’est Joseph Désiré Sonnet, né en 1843, et qui en à peine plus de deux semaines, en 1858, à quinze ans donc, a perdu, le 12 juillet, son père Jean Sonnet, cultivateur âgé de 52 ans né à Céaucé et y demeurant à Mont Gaucher, puis, le 29 juillet, sa mère Marie Jourdan cultivatrice âgée de 42 ans née à Céaucé et y demaurant à Mont Gaucher. Je ne sais pas de quoi l’un et l’autre sont morts et il me faudra chercher si une poussée épidémique (choléra ?) aurait frappé la région en cet été 1858. De l’acte de mariage de l’orphelin, le 13 décembre 1866, je déduis que ses oncles paternels Sonnet Julien cultivateur 54 ans à Lugerie et Sonnet Pierre 52 ans cultivateur à la Cotière l’ont plus ou moins pris en charge au décès de ses parents.

Parmi la trentaine de mes ancêtres que j’ai identifiés, mis à part une fileuse (Marie Bulot épouse Vannier, arrière-arrière grand-mère côté Sonnet) et un couple fileuse/tisserand (Anne Lemarié et Jean Chaignard, arrières grands-parents côté Morin), tout le monde cultive la – même – terre.

Sur la photo : mère (née Morin), grand-mère (née Friloux) et arrière grand-mère (née Colin) – si je ne me trompe.

Entre Cardinal Lemoine et Fossés-Saint-Bernard les démolitions continuent ; non contents d’avoir dépecé la garage, les bulls mordent maintenant à la marge, poussent le vide vers la Seine.

Approchez-vous que je vous montre quelque chose que j’ai remarqué hier, me rendant – à pied comme toujours – de la rive gauche à la rive droite pour assister au séminaire semestriel Pour une histoire politique des sciences qui se tient rue Malher. C’était la première séance : j’aurai donc un oeil hebdomadaire sur le chantier jusqu’à fin mai.

C’est cette petite bibliothèque nichée dans le mur de ce qui fût un appartement, premier ou deuxième étage (l’épaisseur du tas de gravats empêche qu’on en juge plus précisément) d’un immeuble sur cour, dont il ne reste que des pans de couleurs, peintures, papiers, carrelages. Logements comme cocons éventrés, superposés, alignés. Dominantes jaunes, dominantes bleues, des goûts et des couleurs. Si l’on s’est un jour cogné la tête contre ces murs, s’ils avaient des oreilles – “sonore, vous n’avez pas idée !” -, ou si faute de pouvoir les pousser on avait cherché plus grand ailleurs : ils en gardent le secret.

Toujours est-il que, le promoteur piaffant d’impatience, les derniers habitants sont partis, en laissant nichée dans le mur du séjour la bibliothèque. Les livres serrés dans quelques cartons pas trop volumineux, ou alors complétés par du poids plume, des coussins par exemple. Toujours pendre soin, quand on déménage, que les cartons soient manipulables.

Avant suspension dans le vide, la bibliothèque creusée dans le mur offrait à son propriétaire – ou locataire – quatre étages de rangement. De la distance à laquelle je me trouve, curiosité entravée par la clôture grillagée du chantier, je dirais une contenance par étage variant de 20-25 Pléiade à 40-45 livres de poche, en moyenne. Au mieux, 180 ouvrages. Sauf à être adepte de la double rangée de livres, auquel cas on pourrait atteindre les 360, avec le gros inconvénient que la moitié s’en trouvent invisibilisés et mal aisés à atteindre. Ce qui peut aussi être l’effet recherché par des bibliophiles honteux.

Je note encore que la profondeur perceptible de la niche, comme le bon espacement entre les trois planches et leur caractère massif que l’on devine encore, donnent à penser que l’on a pu, au moins au niveau inférieur, y entreposer des livres d’art de beaux formats ou des boîtes d’archives. Une capacité de stockage que l’on n’aura pas forcément retrouvée, prête à l’emploi, dans ses nouveaux murs. Un manque qui aura laissé quelques cartons fermés empilés dans un coin du nouveau séjour le temps que l’on y pallie par l’achat d’un meuble ou d’un dispositif d’étagères.

Car je n’imagine pas un seul instant que celle ou celui qui a vidé les quatre étages de la petite bibliothèque, ni d’ailleurs aucun des derniers occupants du pâté de maison mis à bas, reprenne possession des lieux à l’issue des travaux, livraison premier trimestre 2019, et y réaligne ses livres.

Il y avait ce vaste garage Mercedes-Benz, entre les rues du Cardinal Lemoine et des Fossés-Saint-Bernard : je crois l’avoir toujours connu. Du moins, à partir du moment où, bac (D mention assez bien) en poche en juin 1973 j’étais venue, à côté, retirer un dossier d’inscription en Tour centrale, 2 place Jussieu, Paris 5e. La rumeur ou légende urbaine courait qu’un cheval était inscrit dans cette université Paris 7 et y validait régulièrement ce qu’il convenait d’unités de valeurs pour se voir au bout du compte diplômé. Je ne sais plus en quelle discipline, mais certainement pas en trot attelé. Moi je venais là pour m’inscrire en histoire.

Grande façade verte côté Jussieu. Telle qu’elle est restée jusqu’à ce dernier automne, même si l’activité du garage, aux pompes à essence duquel on avait longtemps servi de l’

a pris fin me semble-t-il, il y a plusieurs mois de cela. Bien après néanmoins que le promoteur immobilier qui récupère ce vaste terrain, idéalement situé, double exposition, ait commencé à se vanter de ce qu’il y édifierait et comme c’était une belle adresse. Pousse-toi de là que je m’y mette. Prix au mètre carré je préfère ne pas y penser.

Passant là le 25 décembre dernier, quand j’ai constaté à quel point la démolition allait grand train, j’ai regretté de ne pas avoir été plus vigilante. Le paysage avait déjà considérablement changé, troué de telle sorte que de la rue des Fossés-Saint-Bernard on avait vue directe sur celle du Cardinal Lemoine et réciproquement. Je collectionne ces points de vue éphémères, photographie obstinément les brèches dans la ville, le tissu urbain édenté par les mâchoires des bulls.

La tour d’escalier mise à nu par les démolisseurs, je n’avais jamais soupçonné son existence. J’ai décidé de suivre, semaine après semaine, l’effacement progressif de Jussieu Automobiles, raison sociale de l’établissement, même si le nom qui avait laissé une empreinte encore visible (comme celle de l’essence des lieux) c’était

Dimanche 1er janvier, quatre angles nets : la tour d’escalier et les autres structures adventices avaient disparu.

Dimanche 8, je m’étais dit (et l’avais même twitté pour le dire aux autres) que les derniers vestiges de Jussieu Automobiles ne passeraient pas la semaine.

Dimanche 15 janvier 2017, je constate que j’avais vu juste. Tout est fini, d’un côté

comme de l’autre.

Suite des travaux : ici et ici et complément archéologique ici.

Mais quelle mouche pique toutes ces entités siglées de notre quotidien qui envoient, d’un même élan, valser les articles qui précédaient leurs appellations déjà raccourcies à l’état d’initiales ?

Je viens d’entendre dans l’autobus 91 – celui qui parle si bien pourtant – qu’on espère me revoir bientôt “sur nos lignes RATP” comme la semaine dernière me rendant en train à Roubaix, SNCF tout court me souhaitait un bon voyage au départ et SNCF tout court espérait que je l’avais fait à l’arrivée. J’ai aussi maintenant affaire (le moins souvent possible) à MGEN et je subis au cinéma avant le grand film (quand je calcule mal mon heure tardive d’arrivée) les publicités de “MAIF assureur militant”. Si j’étais encore cliente, CAMIF me livrerait – ou pas ou pas dans les temps – mes chaussons fourrés pour l’hiver. Nul doute que si LA RNUR était encore de ce monde elle céderait aussi à l’engouement et c’est RNUR qui fabriquerait les 4CV à la chaîne.

Je remarque en passant que c’est généralement de l’article féminin qu’on ratiboise : à ma connaissance mon employeur reste LE CNRS et LE MEDEF ne s’est pas non plus affranchi de son déterminant masculin.

Je ne comprends absolument pas cette mode de l’élision de l’article. Les sigles ainsi délestés lâchés dans la nature, ou plutôt sur le marché, seraient-ils plus vendeurs ? Plus susceptibles de parler aux Millenials ? Ce qui est sûr c’est qu’ils m’écorchent les oreilles. Et, plus grave, me gênent en ce qu’ils me semblent liés à une volonté de raccourcir la mémoire des entités/entreprises concernées, mémoire déjà singulièrement abrégée en 4 lettres dont la signification est oubliée par la plupart d’entre nous en les prononçant, les entendant ou les lisant.

Je ne peux m’empêcher de penser que l’on cherche ainsi à faire oublier que l’on a d’abord été une Régie Autonome (des Transports Parisiens), une Société Nationale (des Chemins de Fer), une Mutuelle Générale (de l’Education Nationale) ou d’Assurance (des Instituteurs de France), une Coopérative (des Adhérents aux Mutuelles des Instituteurs de France). Le faire oublier aux usagers, coopérateurs et autres adhérents promus (ou dégradés ?) clients – le faire oublier à leurs personnels aussi ?

Des origines en voie d’effacement pourtant pas honteuses, loin de là, et porteuses de valeurs qui, au contraire, gagneraient à reprendre du poil de la bête aujourd’hui. Prochaine étape remplacer l’acronyme par un “petit nom” séduisant ? Voir ce qu’il est advenu récemment du bon vieux Gaz de France (à tous les étages).

A ne savoir qu’en faire

à la sortie du musée collés au grand portail

leurs mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis, dimanches.

Attention : fermé le lundi.

Moi c’était mercredi : petit saut dans la si belle Piscine (en cours d’agrandissement) de Roubaix avant de donner ma conférence.

Pour célébrer, d’une pierre deux coups, son cinq-centième billet (par temps de grande paresse blogueuse) et le premier jour d’une année nouvelle, bonne fille, L’employée aux écritures vous décroche la lune et ses cratères. Je mentirais si je prétendais que nous partîmes 500 mais que par un prompt renfort etc. puisque les statistiques de visites du blog loin d’avoir jamais affiché de tels sommets tutoieraient plutôt les abysses (*), mais grand merci (et bonne année) à la poignée de fidèles de L’employée que l’intermittence de ses écritures ne décourage pas de passer voir de temps en temps s’il y a du neuf…

(*) Très heureuse toutefois que les billets les plus lus demeurent, année après année, ceux dans lesquels il est question de jonquilles, de Gif-sur-Yvette, de ferrailles, de carnets de notes et donc, vous l’aurez reconnu, de Pierre Bergounioux.

Interloquée, à la mi-journée, comme je traversais le Montparnasse monde pour rejoindre Benoît Melançon, L’oreille tendue aux aguets de la vie parisienne ces jours-ci, par cette injonction à nous autres marcheurs assez inhabituelle.

Le texte et son mode impératif, pour commencer, quand le non verbal et impersonnel “Piétons traversée obligatoire” nous est malheureusement si familier. Pour ne rien dire de la notion d’ “en face”, toute relative et ne faisant pas le poids par les grands vents d’automne

Ensuite, le manque manifeste d’élévation de la mise en garde : approchez tête en l’air et vous vous prendrez les pieds dedans. Ce contre quoi est néanmoins censé vous prémunir le cône fluo avertisseur de danger, porte-pancarte de (mauvaise) fortune. D’une pierre deux coups, certes, mais il n’empêche : la voirie est tombée bien bas.

Cette voix masculine de l’autobus 91 qui annonce les stations : je ne m’en lasse pas. Un autobus que j’ai toujours aimé, le 91, menant de ma gare matrice, celle du Montparnasse monde, à celle des échappées alpestres, helvètes, ou italiennes, la gare de Lyon, son autre terminus (secondaire, le principal étant Bastille). Autrement dit Final de trayecto.

L’annonce qui surpasse toutes les autres et dont j’attends la grâce à chaque fois que j’emprunte cet autobus c’est celle de la station “Campagne Première” à laquelle le speaker apporte une application mesurée, réfléchie, laissant même place à un micro-silence entre les deux termes, une suspension, presqu’un suspense. Et tout cela avec la plus délicieuse douceur, le plus grand calme, propres à attendrir les plus rudes tempéraments de voyageurs encombrés de bagages, stressés, entassés dans un transit gare à gare dont l’issue est toujours incertaine – et le billet du train raté ni remboursable ni échangeable, ou alors à quels frais.

Mais : “Campagne / Première” : ce répit susurré, comme un baume sur les peines de l’usager.

Entre “Observatoire Port-Royal” et “Campagne Première” dans un sens, comme entre “Vavin” et “Campagne Première” dans l’autre, des stations pourtant toutes proches, la voix de l’autobus baisse d’un ton. Au point que l’on en oublierait que cette Campagne là n’a rien de bucolique, rien à voir (ni à entendre) avec une symphonie pastorale et son premier mouvement d’éveil d’impressions douces en arrivant à la campagne. Non ce que cette campagne inaugure ce sont les faits d’armes du général Taponnier s’illustrant pour la première fois dans la bataille de Wissembourg en 1793. Mais l’autobus s’en tape et sur le boulevard du Montparnasse, passant à hauteur de la rue qui porte la mémoire de ces fiers débuts, sa voix nous berce.