J’entends ce matin à la radio qu’Edith Piaf aurait eu 100 ans aujourd’hui, une semaine après Frank Sinatra, un mois et des poussières après Roland Barthes, qui auraient bouclé leur siècle, eux, respectivement les 12 décembre et 12 novembre derniers. J’ai pourtant du mal à placer ces trois-là sur la même ligne de départ, 1915, à me représenter leur contemporanéité – certes tronquée Edith ayant lâché les deux autres dès 1963 – et à l’intégrer dans mon ego-chronologie du XXe siècle.

J’entends ce matin à la radio qu’Edith Piaf aurait eu 100 ans aujourd’hui, une semaine après Frank Sinatra, un mois et des poussières après Roland Barthes, qui auraient bouclé leur siècle, eux, respectivement les 12 décembre et 12 novembre derniers. J’ai pourtant du mal à placer ces trois-là sur la même ligne de départ, 1915, à me représenter leur contemporanéité – certes tronquée Edith ayant lâché les deux autres dès 1963 – et à l’intégrer dans mon ego-chronologie du XXe siècle.

Parce qu’Edith Piaf me renvoie à l’enfance : j’allais avoir 8 ans quand elle est morte et je me souviens du traumatisme pour beaucoup de cette disparition aggravée de celle de Jean Cocteau. On connaissait mal chez nous Jean Cocteau, mais qu’un poète meure à l’annonce de la mort de la chanteuse, amplifiait indiscutablement la dimension tragique de son décès. Nous n’avions pas de disque d’Edith Piaf à la maison mais j’aimais beaucoup entendre à la radio “la fille du port, l’ombre de la rue”, réconforter le pauvre Milord, et l’asseoir à sa table. Et, comme elle, je n’en revenais pas : il pleurait, “ça je l’aurais jamais cru”. Inimaginable qu’un homme pleure, j’étais bien de son avis.

Frank Sinatra est d’une autre époque et pourtant – je vérifie – quatre ans seulement séparent la mort d’Edith Piaf de l’envahissement du paysage sonore par ses Strangers in the night. Chanson étroitement associée à l’auto-radio de la Renault 4 verte qu’avait achetée ma soeur D. peu avant que notre père quitte la Régie. Nous roulions, D. au volant, J. à ses côtés, moi seule à l’arrière, cet été là sur les routes de Normandie, poussant plus loin que nos vélos nous l’avaient jamais permis, osant jusqu’à la mer, et Sinatra chantait inlassablement Strangers in the night. Je crois que c’est avec cette chanson-là, pleine de promesses, que nous avons découvert The Voice (c’est une autre chanson de lui que je propose ici d’écouter, je laisse volontiers désormais ces étrangers à leur nuit)

Roland Barthes, pour tristement disparu qu’il soit depuis 35 ans maintenant, me reste de loin le plus jeune et le plus vivant des trois centenaires virtuels. Je ne sais pas quand ni par qui j’ai entendu prononcer son nom pour la première fois, si c’est au cours de mes années de lycée ou seulement une fois arrivée à la fac, toujours est-il que j’aborde sa lecture avec la parution de ses Fragments d’un discours amoureux, donc en 1977, confondue devant la justesse et l’universel de ses mots. Dès lors, sa lecture prolongée et son écoute puisque, par bonheur, tant de documents sonores et filmés demeurent*, le font résolument mon contemporain. C’est bien lui, si présent, que j’ai le plus de mal à imaginer en centenaire.

*Parmi ces enregistrements il y en a un, introuvable, que j’aimerais réécouter, (la cassette audio que j’en avais réalisée, radio collée au magnétophone, lors d’une rediffusion ayant rendu l’âme de trop de rembobinages) c’est l’émission consacrée au chant romantique, de la série “La musique et les hommes”, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1976.

Il resterait encore beaucoup à construire, à consolider, à parfaire.

Il resterait encore beaucoup à construire, à consolider, à parfaire.

J’entends ce matin à la radio qu’

J’entends ce matin à la radio qu’

La mort

La mort

La vieillesse me tire par les cheveux

La vieillesse me tire par les cheveux

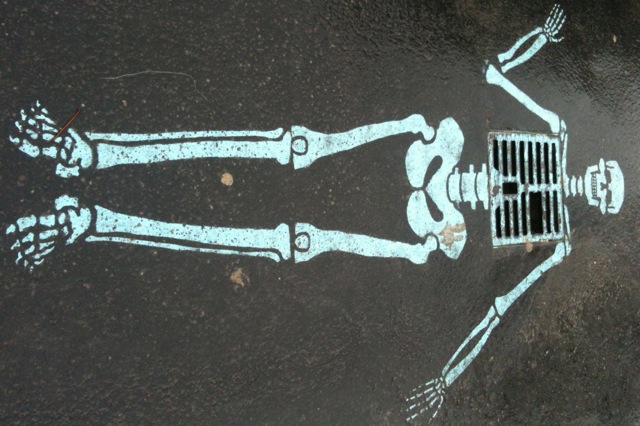

L’air urbain

L’air urbain